作者:林健

近年来,国产化战略成为中国信息技术行业的重要主题。操作系统作为通用的基础软件,更是国产化战略的重要一环。出于技术可控和生态兼容等因素,多数国产操作系统基于GNU/Linux1二次开发。提到当今主打政企和服务器市场的国产Linux发行版(如红旗、中标麒麟),行业内的读者对此应该比较熟知。不过,国产Linux探索的领域远不止于此。我作为一名80后计算机人、Linux爱好者,曾经长年关注这一主题。这里,我想以我在学生时代(1998~2014,中学~博士)接触Linux系统、收藏Linux软件的往事为引子,向读者介绍一些我所了解的国产Linux发行版早期探索史,以及部分港台版本和涉外OEM(代工生产,Original Equipment Manufacturer的简称)版本的情况。

中学时代——行业雨后春笋,本人初窥门径

得益于父亲的启蒙,我在小学时就接触了计算机和Basic编程。读中学时,家里通过石油专网接入了互联网。那时个人主页、FTP、Telnet BBS等都是流行的网络服务。我在探索这些服务的工作原理时,第一次得知了Unix、Linux等操作系统。早已熟悉DOS和Windows的我,对这些未知的系统非常好奇。在这类系统中,Unix难以获取且不适用于家用计算机,而国外的Linux发行版对初中才开始学习英语的我来说门槛较高。而凑巧的是,那几年正好是国产Linux发行版的萌芽期,因此国产Linux自然地成为我探索未知的入门之选。56 Kbps的调制解调器无法满足我下载Linux的需求,于是我央求着父母购买了若干Linux光盘——这也成为了我的第一批经典系统软件收藏。

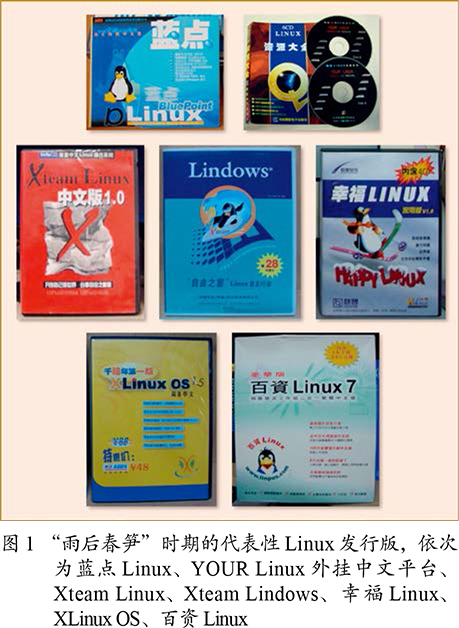

世纪之交时期的国产Linux发行版多数具有技术创业型团队背景。它们乘着“.com”的浪潮,大有初生牛犊不怕虎之势。这些版本面向个人桌面、服务器、嵌入式等市场四面出击,在解决中文处理等中国特色问题时各显神通。下面介绍这一时期的一些代表性产品。

Xteam Linux号称是中国大陆首套中文Linux发行版,1.0版发布于1999年初,定位为桌面市场。在Linux生态软件的国际化(i18n)实现尚未成熟的年代,它采用了以源码级为主、外挂为辅的汉化方式。作为先驱产品,Xteam Linux 1.0版曾创下了4个月销售10万套的傲人业绩。其开发商北京冲浪平台公司可谓国内Linux领域的先行者,公司名称源于互联网早年流行的“网上冲浪”的说法。该公司曾在香港创业版上市,在亏损阴影下被收购转型。尽管如此,它当年主动向国人传播自由软件理念的行动仍功不可没。

2000年初,冲浪平台公司推出了可在Windows上直接安装的Xteam Lindows,对标了同类英文产品WinLinux 2000。这是一次市场化的尝试,旨在满足那些想体验或学习Linux,又担心技术门槛或操作风险的用户。多年后的Ubuntu Wubi和Windows Subsystem for Linux2也在相似的方向上找到了合理的产品定位,这让我们对先行者肃然起敬。容易与Lindows混淆的是另一款名为Linxp、定位截然相反的发行版。它来自深圳雷音软件公司,特色是内置wine(一个在多种操作系统上运行Windows程序的兼容层),可以运行一些Windows应用软件。

蓝点Linux(BluePoint Linux)则是几个年轻的创业者打造中文Linux系统的一段技术与资本传奇。1999年,蓝点Linux面市,主攻国产品牌电脑的操作系统OEM市场,一度成为最大的中文Linux供应商。在系统汉化的技术思路上,它打着具有争议的“内核中文化”旗号,曾经引发业界论战。但这并没有妨碍蓝点迅速在美国场外柜台交易系统(Over the Counter Bulletin Board,OTCBB)上市、一夜之间创造4亿美元市值的奇迹。然而,互联网泡沫和股灾很快将其打下神坛。蓝点团队后来转型做嵌入式系统,尽管风光不再,但其创业精神却值得纪念。

幸福Linux(Happy Linux)源于联想公司,它是当年国内大型IT厂商涉足Linux的代表。幸福Linux具有家用版、服务器版、嵌入式版等全线产品,并在联想的部分个人电脑 (PC)产品中预装。该发行版的重要特色是将联想在Windows平台的代表作——“幸福之家”移植到了Linux平台,其中包含不少自主研发或引进汉化的多媒体娱乐、教育、生活、办公类软件,足以看出联想当时对家用Linux市场的重视。可惜幸福Linux最终没有战胜强大的微软生态,联想的创造性贡献成为了中文Linux的一段史诗。

早期市面上除了完整的中文Linux发行版,也有适用于英文版的中文扩展包,包内一般含有汉化版软件、中文字体及外挂输入法。此类产品的代表是YOUR Linux外挂中文平台,它是由北京Linux俱乐部和腾图电子出版社于2000年共同发布的。北京Linux俱乐部是国内较早成立的民间Linux爱好者组织,对Linux在高校的推广发挥过积极作用。腾图以“Linux风暴”为名出版过多种Linux应用光盘,反映了那几年业界开拓Linux市场的小高潮。常见的中文扩展包还有沈阳玳娜软件公司的阳春白雪中文环境等。

在中国台湾地区,称得上Linux先驱之一的是美商网虎公司(XLinux)。1998~2000年间,网虎推出了XLinux OS、Power Linux等发行版,还与英特尔(Intel)合作推出了Quark Linux。这几种发行版涵盖服务器、桌面、嵌入式等领域,挺进了包括中国大陆在内的多地市场。网虎在中文化方面研发了颇具特色的“万语码”(Giga Character Set,GCS) 编码方案,可以兼容Unicode。值得一提的是,网虎产品的核心开发者之一是此前因CIH病毒名噪一时的陈盈豪,他凭借卓越的底层开发能力为嵌入式Linux的进步做出了贡献。

台湾百资科技公司可谓宝岛Linux第一品牌,它出品的百资Linux(Linpus Linux)曾经长期占据台港澳地区Linux市场榜首。2000年左右,进入大陆市场的百资Linux的广告频频出现在大众计算机媒体上。相比当年多数包装朴素的Linux产品,2本手册、8张光盘、大盒包装的百资Linux 7.0可谓豪华。百资科技成立20多年来,以Linux系统为基础,涉足过IT行业的多个领域。既能对Linux坚持不懈,又能依据市场变化灵活调整产品策略,百资科技也算是大中华地区开源产业的一个榜样。

世纪之交的那几年,国内厂商除了引入和汉化Linux产品,也在为传播自由和开源精神付出努力。实达朗新公司在宣传它的TomLinux产品时,仿照比尔·盖茨(Bill Gates)1976年的那封著名的《致电脑爱好者的一封公开信》,发表了介绍和捍卫GPL协议3的《致互联网爱好者的一封公开信》。尽管得到了很多争议,却也在客观上教育了行业和用户。少数厂商出于自身利益,将国产Linux发行版夸大宣传为“自主知识产权”,被媒体广泛报道之后产生了许多负面影响。这为那一波国产化浪潮浇了冷水,也值得当今的国产化厂商警醒反思。

国内的Linux社区与爱好者群体也是在那个时期兴起的。除了以高校和IT界人士为主的各地Linux用户组、俱乐部,网上也出现了中国Linux公社、Linux伊甸园、ChinaUnix等许多在线平台。中文世界较早的社区发行版以中国Linux公社的Magic Linux、Linux台湾社群的中文延伸套件(CLE)、香港Linux玩家网的HKLPG Linux为代表,而比较有名的个人发行版当属Ben Zhao的CDlinux。回味那个互联网世界的大门刚刚向中国百姓敞开的年代,至今仍让我们这些信息时代的移民和见证者热血沸腾。

大学时光——行业百花齐放,本人兴致盎然

虽然我在中学时就成为了Linux用户,但真正理解自由和开源的精神内涵则是在上大学之后。我本科就读于北京理工大学计算机系,在这方面启发和指导我的人是李凌老师——一位活跃于开源社区的贡献者。在他的带领下,我和几位同学主导或参与了学校机房定制版Hiweed Linux、机房管理组件、软件镜像服务等开发。我们成立了“开源软件研习小组”(OSSG)社团,多次举办过Linux Install Festival、电脑诊所等活动,与Linux厂商打交道、拉赞助。我们还参与到Moodle、JWChat等开源软件的汉化和补丁贡献,也时常参加校外的技术社区活动。在北京这一科技创新中心,我有幸见到了理查德·马修·斯托曼、马克·沙特尔沃思(Mark Shuttleworth)、宫敏、章文嵩等业内名人,也遇到过王开源抗议比尔·盖茨、徐继哲请愿招商银行等业界趣事。在参加某项目会议时得到的一套“863软件重大专项”光盘,成为我在大学时期的代表性收藏。

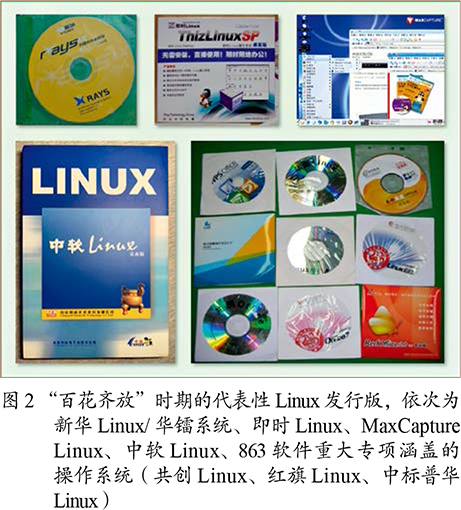

经历了大浪淘沙的开源行业,沉淀出几个经典的国产Linux发行版,也挥别了一些曾经的当红版本。863、核高基等专项也为国资背景发行版的壮大奠定了基石。与此同时,伴随着宽带互联网的普及,社区和个人发行版也遍地开花。接下来介绍这段时间的代表性产品。

如果说红旗Linux(Red Flag Linux)是国产系统软件的一面旗帜,恐怕无人反对。该发行版源于中科院软件所,自2000年起采用公司化运作。红旗Linux受体制的护佑成长壮大,在科研、政府采购和国产化项目中颇有成就,也曾受惠于个人电脑OEM市场的政策福利。依托于学术界背景,它对Linux开源社区确有实质性的贡献。尽管原中科红旗公司在2014年因经营困难被清算后又被收购,继而在2019年由新成立的民营运营主体接手,然而万幸的是,红旗品牌和产品一直被保留且有所发展,延续了中国Linux用户的情怀。

相比行不更名的红旗,同样具有国字号背景且经历多次股权变更的中软系公司(CS&S)的操作系统则具有复杂的更名和“换芯”历程。1999年,中软Linux(COSIX Linux)诞生。2003年,中软与普华投资成立中标软件,系统更名为中标普华Linux(NeoShine Linux)。2010年,中标普华与国防科大的银河麒麟产品合并,系统更名为中标麒麟Linux(NeoKylin Linux)并延续至今。所谓“换芯”,是指在采用Linux内核之前,中软早年的COSIX曾基于System V和Tru64研制,而银河麒麟则基于FreeBSD开发。

共创Linux(CoCreate Linux)来自北京共创开源软件有限公司。该公司成立于本世纪初,2005年前后是它的辉煌时期:曾成为国际开源组织OSDL的首个中国会员,创办了OpenDesktop开源社区,发行过令人惊艳的高仿Windows Longhorn(Vista)发行版,也在多个政企项目中取得成绩。2010年前后,共创开源针对龙芯CPU发行过桌面Linux版本,社区也转型为龙芯开发者网站,为龙芯生态的发展做出了一些贡献。共创开源公司目前依然存续,可惜已经听不到它在操作系统领域的声音。

新华Linux/华镭系统(RAYS)是一个曾在2004~2007年间活跃过的国产发行版,来自香港新华集团(红旗Linux早期投资商之一)的子公司——南京新华科技。这家公司在成立之初代理发行过红旗Linux,研发过Linux下的汉统(Unihan)中文平台,后来主营政府、教育等行业解决方案和Linux教育培训业务。新华Linux公开发行过的版本数量不多,或许只是公司主营业务的一项副产品。新华科技也曾涉足嵌入式领域,并为龙芯盒子开发过定制版操作系统,但现如今产品已在主流市场销声匿迹。

即时Linux(ThizLinux)同样是一个具有港资背景的发行版,它来自香港即时科研集团。即时集团在2000~2003年间火速推出即时Linux 1.0~7.0版本,并在内地和港台全面铺开市场,积极投身政采与OEM项目。后续几年,即时Linux产品虽在不断维护,版本号却只在7.0X基础上缓慢演进。2006年,该公司宣布转型教育培训、企业解决方案等方向,2017年又开始投身金融科技市场与服务。即时集团现在虽然已经不再研发Linux系统,却将这段历史记录在了它的子公司“上海即时利尼克斯软件有限公司”的名称之中。

Hiweed Linux是一套社区发行版,始于2004年,定位于“免除新手痛苦、节约老手时间”。它于2009年底更名为深度操作系统(Deepin)。2011年,武汉深之度科技有限公司成立,负责本系统的开发推广。深度团队具有较强的研发能力,也非常注重国人用户体验。新版深度系统采用自主研发的DDE桌面,并通过Deepin-wine支持了大量移植自Windows的国产软件,因此成为近几年最受欢迎的桌面Linux发行版之一。在国产化新浪潮中,深度系统挺进服务器领域,对接了龙芯、申威等国产CPU,前景被业界看好。

MaxCapture Linux则是一款小有名气的个人发行版,作者为徐文达。该发行版基于Knoppix,面向教学演示、系统急救等应用。Live CD版本通过2004年8月《玩电脑》杂志公开发布,并作为当期的“特别话题”得到了详细介绍。能够通过传统媒体发布个人Linux发行版,成为那个时代的一段佳话。作者当年发表的一些文章也成为了指导国内爱好者制作定制化Linux版本及Live CD的指南。近年来,随着主流Linux发行版功能日益成熟,制作个人发行版的必要性越来越小,历史留存的这些小众版本便成为美好的回忆。

这一时期诞生的知名中文社区发行版还有Linux人社区开发并得到红旗支持的Qomo Linux、天空竞技场论坛基于Puppy Linux开发的Veket、台湾教育界开发的B2D Linux等。个人发行版的代表还有上海lvjinhua的Dubuntu、台湾Ping-Hsun Chen的PUD GNU/Linux等。2006年之后,随着Ubuntu定制工具包(Ubuntu Customization Kit)等工具的发布,以及Ubuntu论坛“中文衍生版”板块的开通,国内曾出现了一个自制Ubuntu衍生版的小高潮。可惜技术门槛的降低反而让精品版本变得凤毛麟角。

国人对Linux的关注并不止于封装国产发行版。毛德操、陈莉君、赵炯等教授翻译或编著的一系列Linux内核教材帮助不少技术人员和大学生走进了Linux的核心世界,“龙井”Linux兼容内核项目也为有志于钻研内核技术的爱好者另辟蹊径。不过,单看那几年对Linux内核本身的贡献,华人面孔还比较少,且多数华人贡献者均来自跨国公司。尽管如此,随着中国创新环境的改善及软件生态的优化,业界的知识产权意识和自主研发动力也在持续增强,为国产自主软件走向成熟积蓄了力量。

读博岁月——行业推陈出新,本人近水楼台

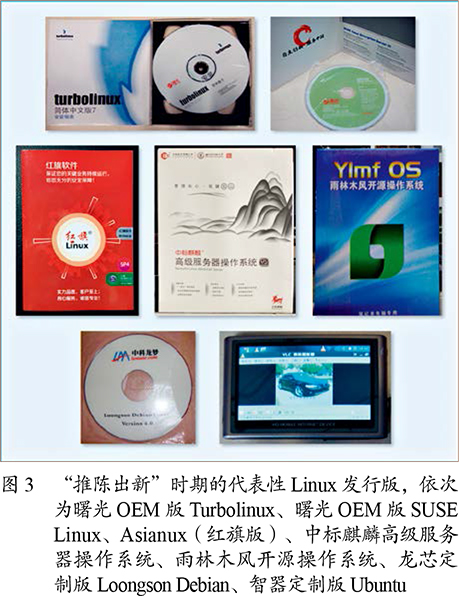

2008年,我来到中科院计算所硕博连读。计算所是中国计算机事业的摇篮,是曙光、龙芯、寒武纪等高科技企业的发源地。在这里,我近距离接触到了很多领先的国产技术以及它们的研发团队。无论在科研成果内部还是研发过程当中,Linux系统均发挥着重要的作用,我当时几乎所有工作都在Linux下完成。虽然我从事的不是传统意义上的狭义的操作系统研究,但是也在网格、云计算等项目中做过Linux内核定制、微型发行版、验证机制/名称解析(PAM/NSS)模块、基础设施即服务(IaaS)平台等工作。这些成果与开放的技术社区密不可分,而我们团队也在用自己的工作回馈研究界的用户,其中最值得一提的就是凌云(LingCloud)云计算平台的开源发布。这一时期的国产Linux版本中,面向桌面的盒装发行版已不常见,我收藏的盒装版本更多为服务器版。

那些年,随着云计算和移动互联网时代的到来,桌面操作系统的争夺战变得相对次要,而服务器端的主战场在云计算的催化下依旧烽烟滚滚。同时,移动端成为操作系统厂商攻抢的新领地。下面选取一些代表性的产品进行介绍。

曙光的拳头产品是面向超算领域的高性能计算机,它们早期曾以预装AIX4为主。曙光4000~6000主要使用SUSE Linux、Turbolinux等国外主流发行版的OEM版本,在部分超算中心也使用过Windows HPC Server系统。据公开报道,曙光7000有望在系统软件方面采用自主技术。相比之下,曙光的通用服务器产品可用的操作系统则更加广泛,包括一些主流社区及国产Linux发行版。在MIPS(Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages,无内部互锁流水级的微处理器)服务器方面,早期的曙光龙芯刀片服务器主要预装红旗Linux,而近几年的龙腾服务器主要预装中标麒麟、统信UOS等发行版。

龙芯CPU在发展初期选用MIPS架构,支持的操作系统类型相对有限,但为其做过适配的Linux发行版数量并不少。早期基于龙芯2代的龙芯盒子预装的Loongson Debian是基于Debian定制优化的版本;龙梦笔记本预装的Loonux也是在Debian之上附加了定制化的用户界面。当时为这些设备做过系统适配的还有中科红旗、共创开源、新华华镭等国产厂商。近年来,龙芯官网的适配列表中已经罗列了中标麒麟、统信、深度等几乎所有国产Linux厂商,反映出龙芯生态的日益成熟及国内产业的抱团发展。随着龙芯发布自主的LoongArch架构,国产生态也将迎来新机遇。

Asianux是由中国的中科红旗、日本的Miracle Linux、韩国的Hancom等亚洲IT厂商联合开发的一款服务器Linux发行版,始于2004年。这个发行版致力于为亚洲Linux厂商提供一套企业级Linux标准基础组件,力图以本土营销和服务的优势同欧美Linux厂商抗衡。不同于纯商业的技术组织,Asianux产业联盟要求各参与方应具有所在国的政府背景,以便借力研发和推广。中科红旗在这一联盟中处于主导地位。在中科红旗经历困难和转型的那几年,Asianux的发布进度也受到影响,不过现已恢复元气。

中标麒麟Linux(NeoKylin Linux)隶属于中国电子集团,源于2010年中标普华与银河麒麟的产品合并。该发行版紧扣国家战略导向,深耕安全可控能力,主攻政府和工业等重点领域,适配多种国产CPU,国内市场占有率长期位居第一。国防科大麒麟品牌衍生出的国产Linux品牌还有银河麒麟(与中标麒麟同属中国电子集团,不同于早期基于FreeBSD的版本)、湖南麒麟信安、优麒麟等。除了面向桌面用户的社区版本优麒麟,其他发行版也均以安全特色主打政企市场。

在智能手机和平板电脑普及之前,移动互联网设备(Mobile Internet Device,MID)、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer ,UMPC)、上网本曾在数码爱好者圈内流行,针对这些移动设备的操作系统成为了一块亟待瓜分的新蛋糕。中科红旗于2007年推出Midinux,面向移动终端;2009年推出inMini,面向上网本。这两个Linux发行版基于Moblin/MeeGo项目,重点优化用户体验。中科红旗还着力建设产业链,与爱国者、联想等硬件厂商以及独立软件供应商开展合作,共建生态系统。可惜伴随着这一类过渡形态产品的退市,这两个发行版连同其上下游软件都成为了昙花一现。

在MID流行的年代,合肥有一家名为“智器”的硬件厂商,它的SmartQ系列产品广受数码爱好者追捧。那时移动操作系统的战事正酣:Android尚未成功、Windows CE实力尤在、MeeGo和webOS各盘踞一方。智器在这一局势下采取了多系统的策略,在Linux发行版方面选择定制开发Ubuntu。智器定制版Ubuntu针对小屏幕和触摸屏进行了优化,预装了3G驱动,并且可选安装一批国人喜闻乐见的影音、娱乐、财经、阅读类软件。MID风潮过后,智器还做过平板电脑与智能手表,但风光已不如当年。

雨林木风开源操作系统(Ylmf OS)是一款桌面Linux发行版,始于2009年,开发商是Windows XP时代颇有争议的东莞雨林木风公司。该发行版基于Ubuntu开发,早期版本以界面高仿Windows著称。当年市面上曾出现过一种盒装的Ylmf OS版本,较难判断是官方版本或是所谓“伪正版”。2012年,该系统更名为起点操作系统(StartOS),并由新成立的爱瓦力公司经营,如今版本更新近乎停滞。尽管Ylmf OS在遵守版权协议方面仍有缺陷,但借团队转型之机向国人推广Linux桌面的尝试仍有其积极意义。

这一时期比较受欢迎的国产社区发行版当属前述的优麒麟(Ubuntu Kylin)。Ubuntu官方的技术支持加上中国团队的本地优化,使其权衡了成熟度与易用性。当时国内短暂出现过的社区或个人Ubuntu定制版本还有新氧、开拓者、喀纳斯等。在主流的政企市场之外,比较有特色的国产发行版还包括广州慧炬公司针对系统急救需求开发的Prayaya Q3、黑龙江中科方德公司面向“龙迈”上网本开发的Delix、湖南宝龙公司面向“微智电脑”(U盘)开发的Bolod XOS等。

中国软件行业在这段时间可谓经历了整体转型。曾经困扰行业多年的盗版问题被软件服务化(SaaS)、订阅制、应用商店、智能手机等新模式逐步改善。原本在桌面系统和应用软件领域被寄予厚望的国产Linux生态转而在云数据中心和移动端设备重焕新生,而业界对用户的版权意识教育也由照本宣科变为潜移默化。把握并适应这一趋势的企业得到了长足发展,墨守成规者则被时代淘汰。回顾这个变革的年代,我们有理由相信中国软件行业的未来充满希望。

结语

自2016年中央召开网络安全和信息化工作座谈会以来,信息技术的自主可控被提升到新的战略高度。虽然基于Linux内核做国产发行版不算完全的自主知识产权,但这也是现阶段权衡诸多现实因素的折中之选。我们应当看到,如今国内的头部Linux厂商早已跨越了汉化与“换皮”的阶段。以华为公司(发行版为EulerOS)为代表的中国团队已在Linux内核代码贡献中名列前茅,亦有不少厂商在国产芯片适配、安全加固、可信计算等关键领域聚沙成塔。尽管难免出现少数瞄准政策红利的投机者,然而多数具有责任心的国产Linux开发者如今已经明白需要脚踏实地才能实现操作系统领域的厚积薄发。

我所了解的往事写到这里,国产Linux发行版的故事还远没有讲完。相比回顾历史,更重要的是把握当下。我们这一代中国计算机领域的创业者适逢其时——要想迎来国产化信息技术破茧成蝶的时刻,就要投入到时代洪流当中,亲身参与历史的书写。 ■

脚注:

1 上世纪80年代,自由软件运动精神领袖理查德·马修·斯托曼(Richard Matthew Stallman)发起GNU计划(名称来自“GNU’s Not Unix!”的首字母递归缩写),主要目标是创造一套完全自由免费、兼容于Unix的操作系统GNU。1991年,林纳斯·托瓦兹(Linus Torvalds)开发了一个与Unix兼容的内核并称之为Linux;1992年,Linux与不是非常完整的GNU系统相结合产生了一个完整的自由软件操作系统,被称为GNU/Linux。

2 Ubuntu是一个以桌面应用为主的Linux发行版;Wubi(Windows-based Ubuntu Installer)是一种可在Windows下启动的Ubuntu安装程序;Windows Subsystem for Linux,简称WSL,是以软件的形式运行在Windows下的子系统,允许用户模式的Linux二进制文件在Windows上以原生方式运行。

3 GPL(General Public License)是GNU通用公共许可证的简称,是由自由软件基金会发行的用于计算机软件的一种版权协议证书,使用该证书的软件被称为自由软件。

4 IBM基于AT&T Unix System V开发的一套专有Unix操作系统。

版权声明:中国计算机学会(CCF)拥有《中国计算机学会通讯》(CCCF)所刊登内容的所有版权,未经CCF允许,不得转载本刊文字及照片,否则被视为侵权。对于侵权行为,CCF将追究其法律责任。